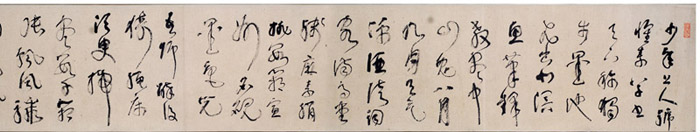

林散之草書《李白草書歌行手卷》

林老散翁之草書《李白草書歌行手卷》是先生上世紀七十年代書法精品的代表作。林老在七十年代初期曾在同一種紙上寫過多卷此一內容的手卷。

林筱之先生藏有長近五米的大字本手卷,每行二至四字不等。林昌庚先生藏有每行四至七字不等的手卷。此卷館藏精品是先生一九七四年所書,每行三至五字不等。字之大小介于前兩卷之間。另在王朝畫廊的林散之書法展及宋玉麟先生處曾見過相類的書作,無不精妙絕倫。

這類書作的用紙非常奇特,與林老寫于宣紙上的書作迥異。筆者在《林散之書法藝術賞析》第一版中以為此紙是“浙閩—帶產的皮紙”。后安徽的大師兄馮仲華先生見書后特地來信指出此紙產于安徽安慶,是一種土制的桑皮紙。筆者在一九七二年也得到過林老寄來的用這種土報紙書寫的三尺條幅張繼《楓橋夜泊》,這是我得到的林老所賜的第一張墨寶,彌覺珍貴。此紙淡茶色,很薄,纖維細而疏松,呈半透明狀,因怕損壞,且筆跡虛糊,筆枯處若有似無,故立即拓裱,誰知一經拓裱,書作頓時改觀,精神百倍,枯筆處絲縷清楚,筆筆到位。可惜后被人借去作書法教學用,至今未還,令人想起,常耿耿于懷。

正因為此紙與眾不同,故書寫效果尤為奇特。當濃墨書寫時,因紙薄能力透紙背與它紙無異,但寫到墨枯時,因紙質疏松而出現似有似無,如夢如幻不可名狀的筆道,給人以詩的韻味,就像步入仙境如煙霞般的感覺。若細觀之,筆筆能留,且直中寓曲,曲處求直,絕無飄滑之弊病。這又與林老數十年如一日臨池不輟,筆能煞得住紙的功力有關。“功力”二字無法量化,看來有點玄。但常人筆下的線與林老的線就有差異。誠如清代龔賢所云:“畫師用功數十年,異于初學者,只落得一厚字。” “厚”就是功力所至 。

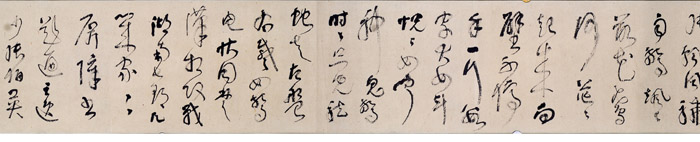

散翁慣用長鋒羊毫筆,執筆又是腕直掌豎,雙苞回腕古法,書寫時用肘帶動臂腕,筆筆中鋒。此卷除“古來萬事貴天生”的“來”字首畫,切下橫出,鋒呈偏側外,其余基本中鋒。而此筆用偏亦為變換節奏,偶一為之。林老草書用筆技法十分精湛。筆能壓得下,提得起,點畫與引帶主次分明。轉與折亦交待清楚,絕不含混。

再從單字結體來看,正側大小無不隨心所欲,字字勢圓氣滿,八面拱心,不露圭角。他曾說過草書應似打太極拳,不能抬肩露角,露角即破綻,要進退自如,筆圓勢圓,字相連屬。即便筆鋒煞住,藏鋒內斂,但與下一字仍然筆斷意連互為顧盼,一氣貫注。

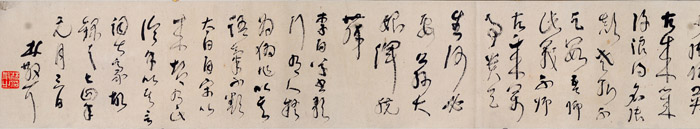

手卷的章法很難處理,因一行僅三、四字,還來不及俯仰正側的轉換,即要換行,因此行氣極難流貫。林老往往用蘸一次墨連寫數行的辦法,從墨色上使其行氣綿延,從而形成塊面的疏密節奏。此卷因是皮紙,無法表現生宣濕墨洇化的韻味,但濃枯的變化十分強烈。當筆寫到無墨時,林老用筆鋒稍一翻轉,又寫出墨道來,于是形成多次的濃枯往復交替出現的節律變化。

林散老寫此卷時已經七十七歲高齡,但對于大器晚成的林老來說正是精力充沛,筆力扛鼎的全盛時期。由于散翁一生癡于詩書畫藝,并打下堅實的基礎,故能在晚年書作中洋溢出雖動猶靜,沈凝郁拔的書卷古氣。書作的氣息意境是書家人品道德學問修養的必然反映。林老此作似勝過王鐸。這一點散翁之婿揚州李秋水先生在給我的信中稱;“王孟津如黃鐘大呂,振聾發聵,行筆如崩雷掣電,然發泄太盡,少含蓄,沈尹默先生謂其;‘猶嫌爛熟能傷雅,不羨精神王覺斯。’……若將王鐸與林老的書作作一比較,不難發現王覺斯的毛病,林老是沒有的。”李老的這一評價是很有道理的,我們不妨將林老的精品佳作與王鐸的書作作一比較,不難得出公允的結論。

作者簡介

莊希祖,原名熙祖,浙江寧波人,1942年2月生于上海,1972年起先后師從蕭嫻、林散之、高二適、章誠忘先生研習書藝古文,著有《中國書法全集》第二十卷等,曉莊學院副教授。