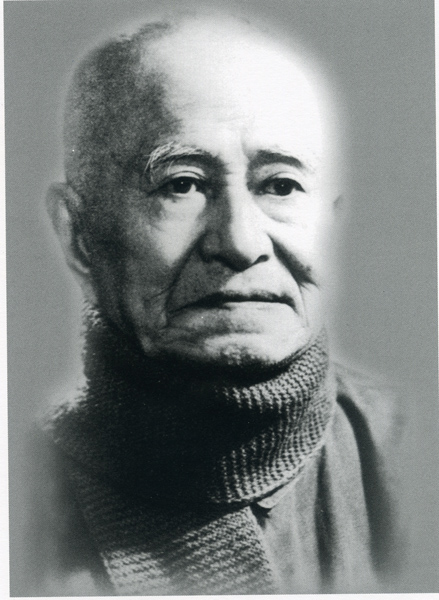

林 散 之

林散之,當代著名書法家、畫家、詩人。原名以霖,弱冠后改名散之,自號“三癡生”、“半殘老人”,筆名“左耳”、“散耳”、“聾叟”等,早期書齋號“散木山房”,后更名為“江上草堂”。原江浦縣烏江鎮人,生于1898年,卒于1989年,享年92歲。

先生3歲即喜案頭涂鴉,5歲能對物寫生,6歲開始入村塾讀書,12歲已能為村鄰寫春聯,字體端渾有楷法;13歲讀完古文觀止、詩經等書。14歲父成璋病故,至南京從張青甫學畫工筆人物;16歲從鄉親范培開學書,范先生授以唐碑,并授包世臣執筆懸腕之法;18歲復從含山前清進士張栗庵學詩古文辭;32歲經張先生介紹,赴滬從師黃賓虹學山水畫,黃先生授以“五筆七墨”之法;37歲聽從黃先生“師古人,更要師造化”的教導,只身作萬里壯游。先生中年供職縣府,63年被江蘇省國畫院聘為畫師;古稀之年去浴室洗澡時,不慎跌入開水鍋中,右手致殘,傷殘后,以三指作書畫,初甚不便,經刻苦鍛煉,運筆自如,所作書法更臻妙境。72年經畫家田原推薦,先生草書條幅《東方欲曉》帶京參選,得到啟功、趙樸初、郭沫若等書法家高度評價;73年《人民中國》雜志(日文版)第一期在首頁位置發表先生書法作品《東方欲曉》,在國內外書畫界引起巨大反響,日本書道界竟有人誤以為是唐代草圣張旭遺留至今的真跡。

先生畢生傾心研習詩書畫,辛苦寒燈八十余霜,素有“三絕”之稱;其山水畫黑處沉著,白處虛靈,達到了“燥裂秋風,潤涵春雨”的境界;其一生在詩上下功尤深,其學詩由唐入宋,力薄而涉遠,生前創作古典詩詞四千余首,晚年自選舊作二千余首成《江上詩存》三十六卷,淳樸自然,不假雕飾,風格逼近楊萬里;書法一藝,更是蜚聲海內外,有“當代草圣”之譽,日本著名書法大師青山杉雨稱贊道“草圣遺法在此翁”、江澤民主席評價曰“爐火純青,登峰造極”。其草書以大王為宗,釋懷素為體,王覺斯為友,董思白、祝希哲為賓,師古法,出新意,糅碑入帖,以柔濟剛,厚積薄發,大器晚成,是中國當代草書藝術的集大成者。

胡小石

胡光煒(1888—1962),字小石,號倩尹,又號夏廬,晚號沙公,南京人。早歲師從清末碩儒詩伯,后歷任南北上庠教授。學殖博大精深,在文字、音韻、考古、楚辭、杜詩諸領域皆有極高之造詣。所作舊體詩推崇唐賢,復轉益多師,兼得其時宗宋派李瑞清之清雋,沈曾植之逋峭,陳三立之鑱刻,并加融會變通,形成一已玄思窎想、百鍛千煉而近于中唐詩人孟郊之獨特風神,或以為能與當時南雍中大師級教授王瀣相頡頏者,先生一人而已,非虛譽也。又以書法名利李瑞清之門,間亦請益于沈曾植,四體皆擅,尤精于漢隸、北碑。晚年書作,屏棄顫抖之筆,益覺峻拔雄強,有箭徹七札、力扛巨鼎之勢。惟其碑帖功夫至深且厚,而博洽群書之學養更為書壇時賢所難企及,故其書藝成就儕輩亦罕有能望其塵、摩其壘者。

高二適先生(1903—1977),原名錫璜,號舒鳧、舒父、麻鐵道人、秦老詩人等。江蘇東臺人。出生在一個私塾教師家庭,自幼讀書勤奮,16歲考入揚州師范學校,文筆過人,鄉里稱道。首拜識戈公振、韓國鈞、章土釗諸先生,為人為學,均得益匪淺。

高二適一生致力于文史哲的研究、詩詞歌賦和書法藝術的創作,成果卓著,且生性剛直,坦率真誠。在1965年關于《蘭亭序》真偽問題的論戰中,高二適在那篇有名的《(蘭亭序)真偽駁議》中說,“吾素不樂隨人俯仰作計”。當年,郭沫若先生的“《蘭亭序》為后世依托”之說一出,贊同者頗多,而高二適不愿隨俗,獨持己見,率先表示異議。高二適《(蘭亭序)真偽駁議》經章土釗先生轉呈毛澤東同志閱后,毛澤東贊成此文發表,曾致函郭沫若等,提出“筆墨官司,有比無好”,一時傳為佳話。

高二適的書法,從其存世作品看,于隸書、真書、行書、草書均曾研究,尤對章草有極深的造詣。高二適狂草書的體勢、筆調中融會了二王、唐太宗父子、張旭、懷素、楊凝式及宋克的成分,又隱約受到毛澤東書法的影響。高二適治學、書法均求其深理,得其法源,不拘于宗法和師承,不株守流派,而能“出入千數百年,縱橫于百數十家,取長補短,自得其環,而又超乎象外”。其草書創作亦達到當代之巔峰,與林散之可謂異趣而同立。

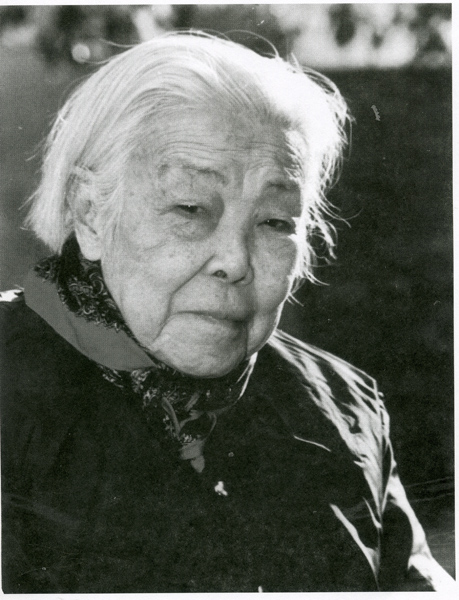

蕭 嫻

蕭嫻,當代最杰出的女書法家。字稚秋,號蛻閣,又號枕琴室主,室名枕琴。貴州省貴陽市人,生于1902年,卒于1997年,享年96歲。

父鐵珊,為西南飽學名士,精于詩文書法。蕭嫻幼而慧,9歲隨父出入南社,人稱“南社小友”;13歲即以丈二匹大字對聯震驚廣州,有“粵海神童”之譽;14歲隨高奇峰習畫梅花;18歲參加廣州書法社,20歲于上海拜師康有為,次年參加上海青年書畫會,與吳昌碩等同列書畫名人;24歲赴廣州參加宋慶齡組織的書畫義賣,籌款勞北伐軍,得宋慶齡親授獎章獎狀;旋赴香港,經于右任等介紹懸潤格鬻書。雖長處亂世,而治學不輟。25歲與江達結婚,江達皖之學者,曾留學法德,專修機械工程。婚后定居南京,抗戰軍興,遂攜子女西走避寇,止于成都。蕭嫻終不廢筆硯,與王東培共辦書畫展。八年離亂既終,蕭嫻夫婦相攜回寧。新中國成立后,蕭嫻積極送兄弟、子女參軍。54年加入中國國民黨革命委員會,64年成為江蘇省文史館館員,84年調入江蘇省美術館,成為專業的書法家,并被評為一級美術師。90高齡時主動提出入黨申請,于92年光榮加入中國共產黨。

蕭嫻的詩書成就真可謂“女書家中,實罕其匹”,其書力肆而不過,形壯而不野,具有陽剛風韻。先生一生始終不渝地追求書法藝術的最高境界,其篆書得力于《石鼓文》,隸書得力于《石門頌》,行書得力于《石門銘》,又兼取諸碑之長,形成雄深蒼渾、灑脫逸暢、大氣磅礴的獨特風格。其學書力氣,五分用于魏碑,三分用于漢碑,二分用于秦刻石。尤其鮮為人知的,是蕭嫻晚年時常展玩晉之二王,唐之虔禮,明之仲溫諸草書法帖,從草書中吸取營養,意在變法。草書風貌不泥古人,自然天成。晚年幾乎全作大字行書,可以說是十分力氣全集中于一體,故筆力愈老愈健,其榜書長撇大捺重點硬鉤,真有不可一世的氣概。蕭嫻于書藝之外,還好讀詩,大嗜長短句,于晚清詞人佳作熟讀能詠,上世紀七十年代將殘留詩稿整理成詩詞集《劫余草》,林散之比之晚清詞從鄭文焯。

蕭嫻平生與“三石”結下了不解之緣,人稱“三石之家”。此外,她又曾著意揣摩過《散氏盤》的筆意,論者對她的書法淵源,又有“三石一盤”之說。早年康有為曰:“衛管重來主坫壇”,章士釗曰:“大字雄奇小字腴”,于右任曰:“行楷精良,篆籀奇古”。中晚年間劉海粟譽以“端穆蒼秀”,林散之贊以“圓轉自如”。而今,蕭嫻已是名震中外,人所共仰的女書家。