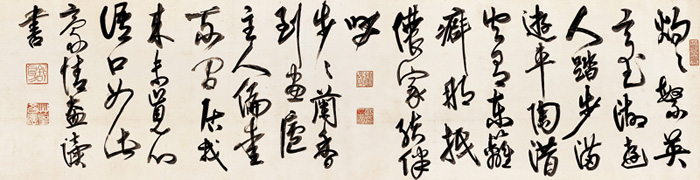

《灼灼繁英》作品賞析

此作是高二適存世最大的一件作品,寬七十八厘米,橫三百一十七點五厘米。啟首章為長方形 “草圣吾廬”,第一首詩下鈐有朱文印“鐘靈孱客”,白文“高二適印”,作品末尾鈐有朱文“舒鳧”,白文“草圣吾廬”。作品風格爽利剛健,沉穩縱逸。書寫材質為印刷廠道林紙,作品乃即興所書,即孫過庭《書譜》所謂五合之“偶然欲書”也。內容為自作詩,作品流露出一種清高不凡的格調。

此作有特定的書寫背景。高二適某日去江蘇新華印刷廠看望右手受傷的學生桑作楷,桑當時為年輕的印刷工人,住在廠里,高二適為表示慰問之情,起興作書,手邊無宣紙便就地取材在巨大的印刷紙卷筒上裁下一截,近丈長,奮筆寫了兩首自作詩,平均字徑有二十余厘米大小。用筆雄健老辣中透出俊秀之氣,線條挺拔爽朗。出鋒銳利而線質圓厚,尤其是其長畫和纏繞絞轉的線條,用鋒變化豐富,流線的韻律極其耐人尋味。

此作堪稱巨制,欣賞原作更令人感奮、激動,贊嘆不已。高老一向以小字著稱,而其大字也很精彩,精氣彌滿,渾厚流美。作品以章草為基調,以今草的流暢及連貫為表現形式,既古樸沉雄又神采飛揚。如其中“武”、“英”、“車”、“呼”、“伴”、“廬”等字明顯為章草結體。高老曾有詩云“我本主草出于章,張芝皇象皆典常。余之自信為國寶,持此教爾休張皇。”高老這種溯本追源的認識,無疑筑基于其深厚的學養和非凡的膽識。書法史上,譏貶懷素者不乏其人,米芾、王鐸都站在二王草書的立場批評其草書為野道。高老則在此基礎上進一步將草書的源頭追溯至漢末張芝、三國皇象的章草,主張今草當筑基于章草,認識更勝一籌。“草圣吾廬”,“余之自信為國寶,持此教爾休張皇”,何等的自信,何等豪情!書如其人,高二適的學養才情及自信氣質,決定了其書風咄咄逼人,不讓今古的豪情與縱逸,而其中又飽含著一種由學養積淀透露出的人文氣息。由于以章草為基調,作品章法以斷為連,筆斷意續避免了唐代懷素、張旭以來草書過度的纏繞和牽帶,因故顯得格調高古,氣度不凡。更因其個性發揮,以及其作書時的隨意興致,使其在氣勢及運筆的豐富變化上獨步一時,更多神來之筆,意外之趣。

就材料而言,由于書作就地取材所用紙張為偏熟的道林紙,與生宣紙迥異,所以作品墨法有豐富的層次,氣息高古。我們知道,清代盛行生宣及羊毫以后,涌現出一大批使用羊毫生宣的書家如鄧石如、何紹基、吳昌碩,他們在碑學領域里創造出許多新異的書風。但也有學者如吳湖帆疾呼,羊毫盛行而書學亡,畫亦隨之;生宣紙盛行而畫學亡,書亦隨之。一方面,此評有理,理在復古及對經典守望;另一方面此評偏于守舊,須知凡事不破則不立,創造需要不息的變動。偏熟的紙張,無疑是與傳統的古法契合的。用墨濃而不滯,黑如小兒目睛,神采奕奕。墨法偏如古典,氣息高貴靜穆。作品行筆流暢,我們可以清楚地欣賞到行筆的先后順序及下筆的筆觸痕跡,具有豐富的立體感和層次感。如今一些書作者喜用生宣與普通墨汁加水以表現漲墨枯筆的視覺沖擊效果,結果因墨與水過多而容易滲漫成一團模糊黑塊,慘不忍睹。欣賞高老此佳作明朗清晰的筆墨,無疑對我們舍本逐末,盲目追求墨色變化具有警示作用。

此作乃高老自作詩,第一首抒發了高老攜家屬散步玄武湖的感受,表達了作者一家老少游玩時其樂融融的天倫之樂。第二首隱晦地諷勸當時一位畫家應多讀書,提高學養。此畫家畫室名為“不閑居”,曾邀請全國書法名家題寫此三字并全部陳列于畫室,頗為壯觀。“步步蘭香到畫廬,主人偏愛不閑居。我來未覺心語口,如此豪情盍讀書?”詩意大致為,主人偏偏喜愛不閑居,你豪情萬丈地自詡為不閑居,而我卻覺得你心口不一,胸無學問。既然你不讀書,那天天忙碌些什么呢?言外之意,既有如此豪情,為何不多讀點書呢?黃山谷所謂書家胸中無學問,書法必定俗不可耐。高老大概用身邊熟悉的人和事來啟導后學,書家不可無學養,否則就是俗人。

灼灼繁花玄武湖,游人踏步滿游車。

陶潛空有東籬癖,哪抵儂家結伴呼。

步步蘭香到畫廬,主人偏愛不閑居。

我來未覺心語口,如此豪情盍讀書?

作者簡介

朱友舟,1973年生。南京藝術學院副教授, 博士研究生,中國書法家協會會員。