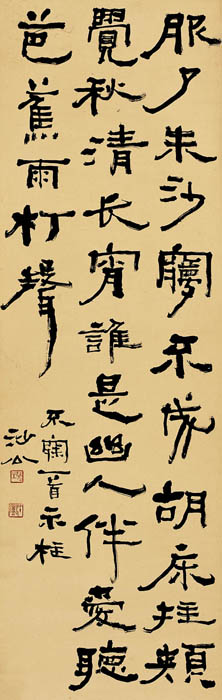

金石鏗鏘之氣撲面而來(lái)的胡小石書(shū)法

觀胡小石書(shū)法,每次都會(huì)感到金石鏗鏘之氣撲面而來(lái)。

他中晚歲雖極力調(diào)和筆墨與金石、碑與帖的關(guān)系,但其基調(diào)仍在漢碑。其重漢碑無(wú)他,乃是喜漢碑鏗鏘金石之氣與其秉性相合之故也。

其秉性剛勁,曾熙描述可為佐證:“其為人孤峻絕物,茍非所與必面唾之,雖白刃在前不顧也”[1] 。在他的人生中,有幾次挫折,或是與當(dāng)局不和,或是出于人事糾紛,他從未茍且,每次均秉持其毫不含糊的原則。他最大的“不和”,最厲害的“唾面”之舉,則是對(duì)國(guó)民政府當(dāng)局——不給蔣介石寫(xiě)壽屏、堅(jiān)拒偽中央大學(xué)校長(zhǎng)職位的誘惑[2]。由此,我們可知,他對(duì)金石鏗鏘之氣的鐘愛(ài)源自他高貴的秉性。

一味剛狠,易生燥氣,但胡氏書(shū)法得剛勁之惠,卻未受其害。推究其因,乃是他擁有超人學(xué)養(yǎng)的緣故。學(xué)識(shí)的蒙養(yǎng),使其剛氣轉(zhuǎn)換成一種洞達(dá)古今的自信感與恣肆汪洋不可窮竭的深邃感、神秘感。我們由曾昭燏為其所撰墓志銘不難體會(huì)到他學(xué)問(wèn)的淵深浩博:“于古文字、聲韻、訓(xùn)詁、群經(jīng)、史籍、諸子百家、佛典、道藏、金石、書(shū)畫(huà)之學(xué),以至辭賦、詩(shī)歌、詞曲、小說(shuō),無(wú)所不通”[3]。而他學(xué)書(shū)出當(dāng)時(shí)書(shū)壇領(lǐng)袖李瑞清、沈曾植之門(mén);學(xué)詩(shī)出同光體領(lǐng)袖陳散原門(mén)下。可謂師出名門(mén)。早歲,即暴享大名。我們由曾熙為其所撰潤(rùn)例,不難看到師尊們對(duì)其毫不掩飾的寵愛(ài):“或者曰:小石隘,其書(shū)矯。髯曰:其隘也,不可及也;其矯也,此其所以卓然能自立也”[4]。而在當(dāng)時(shí)詩(shī)歌界一言九鼎的陳散原,則稱其七絕“仰追劉賓客(劉禹錫),為七百年來(lái)所罕見(jiàn)”[5]。除了師尊的高度認(rèn)可,他的學(xué)術(shù)造詣,也得到社會(huì)的極大尊重。早在民國(guó)時(shí)代,他已是部聘教授,享受著很高的禮遇。這是金陵林、高、蕭三老無(wú)法比擬的。學(xué)海之中,胡先生如是中流擊水,浪遏飛舟的神勇高手;高老只能是弱水三千,只取一瓢飲的專家;林老則是望洋興嘆的觀者;蕭老就只能是聽(tīng)聞而已的聽(tīng)者了。其間差距,誠(chéng)不可以道里計(jì)。胡的學(xué)生游壽已跟蕭嫻齊名,被稱為“南蕭北游”,也足以說(shuō)明這一點(diǎn)。

胡小石書(shū)法,劃分為三個(gè)階段。一是追隨期,約在上世紀(jì)二三十年代,主要取法李瑞清,以金文顫筆寫(xiě)碑;二是脫化期,約在上世紀(jì)四十年代,以漢簡(jiǎn)雜糅漢碑,志在自立門(mén)戶;三是成熟期,約在上世紀(jì)五六十年代,以二王帖學(xué)攻碑學(xué)。他最好的作品,大多產(chǎn)生于這一時(shí)期。

本幅作品書(shū)于上世紀(jì)四十年代早期,處于脫化期。這也應(yīng)是他字最丑的時(shí)期。因在追隨期,雖無(wú)自家面目,但就字論字來(lái)講,他步武梅庵之后,從用筆到結(jié)構(gòu)到章法布局,均已臻于“美”的程度。而他成熟期的字,是他書(shū)法藝術(shù)達(dá)到爐火純青高度的一種自家面目,可謂美不勝收。但在脫化期,成熟的樣式放下,新的東西還沒(méi)有成型。對(duì)于仰仗其自立面目的一些書(shū)法素材,還一時(shí)駕馭不了,消化的不夠徹底,有許多生硬、拖沓的筆觸,以及一些不夠合理的糅合手段,因此,此一時(shí)期的作品,可謂 “丑小鴨”階段。但就胡小石書(shū)法藝術(shù)的終極意義層面來(lái)講,這個(gè)階段又不可或缺。因?yàn)槿绻麤](méi)有“脫化期”,就不會(huì)有他的成熟期,其書(shū)法更不會(huì)由“丑小鴨”順理成章地幻化成“白天鵝”。因此,從胡小石個(gè)人書(shū)法發(fā)展史的角度而言,這一件作品,就具有非同尋常的意義。該件作品,是漢簡(jiǎn)與漢碑雜糅的產(chǎn)物。這種雜糅分為兩個(gè)層面。一是結(jié)體上,取張遷碑的結(jié)構(gòu)搭起整幅作品的架子,同時(shí)用漢簡(jiǎn)參差錯(cuò)落的結(jié)構(gòu)與意趣,打破張遷碑方正的面目,讓人產(chǎn)生一種別開(kāi)新面的感覺(jué)。作品中“了”、“沙”、“不”、“成”、“聲”等字借鑒了漢簡(jiǎn)結(jié)構(gòu)上的一些特點(diǎn)。“沙”字的結(jié)構(gòu),就屬于典型的移用。二是以漢簡(jiǎn)墨跡書(shū)寫(xiě)的流利性破張遷碑鑿刻帶來(lái)的遲澀感。正因如此,即使取法張遷的字,為了與簡(jiǎn)書(shū)趣味融合,筆速上有明顯提速的痕跡。整幅作品的氣息,因?yàn)榧由狭藵h簡(jiǎn)的長(zhǎng)短錯(cuò)落的結(jié)構(gòu)與用筆特征。就使此幅作品,多了一些新理異態(tài),尤其與清代樣式的張遷碑一類的作品相比,可謂大相徑庭。

正是在這些由雜糅、改造帶來(lái)的差異中,胡小石的自我面目日漸明顯地顯露出來(lái)。

作者簡(jiǎn)介

張其鳳,中國(guó)書(shū)協(xié)會(huì)員。南航藝術(shù)學(xué)院教授、碩士生導(dǎo)師導(dǎo)。南京藝術(shù)學(xué)院博士。作品十多次入展中國(guó)書(shū)協(xié)主辦的書(shū)法大展。出版著作九部,發(fā)表論文八十六篇。劉墉研究專家。